前回投稿分の和訳について

前回の投稿で、グリークマン書簡集(まだ前書き)のp.4を訳し終えましたが、かなり苦労しました。

わたしは、ショスタコーヴィチの生きたソ連時代に関しては少しは知っているつもりですが、プーシキンの時代、つまりバイロンの時代についての世界史の知識はすっかり抜けてしまっています…。「復活しつつあるギリシャ」のくだりは、何のことかわからず、「バイロン ギリシャ」などでググってやっと、ギリシャの革命(ギリシャ独立戦争)の話をしているとわかりました。世界史で学んだことを咄嗟に思い出せない自分が情けなかった……_(:3」z)_

それから、ロシア語特有の繋げ方で、一文がとんでもなく長くなっている部分や、そのまま日本語に訳すと読みにくくなる部分が非常に多く(※英語とかもそうですが、ロシア語も、前の文や単語の装飾を後ろにどんどんくっつけて長くできるタイプの言語です。日本語は装飾は基本的に前に出さないとダメですね。)、読みやすいように少し変えようか考えたのですが、わたしが翻訳を始める前に宣言した通り、元の文章を極力そのまま訳す(意訳などは出来る限り避ける)ということを決めてたので、あえてそのままにしました。

というのも、この資料の訳は、読みやすさを失ってでも、元の表現を残せる限り残したほうが、訳す価値があると思うんです。

ロシア語でしか使わない表現、日本語にはない表現も敢えて日本語に当てはめず、そのままにしましたが、これで良かったのだろうか…(*_*)

わたしは普段、小説などを翻訳するときはやや意訳して、出来るだけ自然な響きの日本語にしようとする人間なので、このように不自然だと自分でわかっている日本語のままにしておくのは、「ぐぬぬ…」って感じがします_:(´ཀ`」 ∠):

『グリークマンへの手紙』和訳 p.4

(p.4、16行目から)

このことについて、プーシキンは1825年11月下旬、ミハイロフスコエから友人のP. A. ヴァーゼムスキーに宛てた手紙に、興奮気味に書いていた(*)。プーシキンの手紙の驚くべき点は、回想録の話題に関する実に意外な視点や反復、また、天才と張り合うため、同等になるために、私的な生活において不可避な弱みを貪欲に探し出そうとする群衆の、卑劣な好奇心から天才を守ろうとする意欲である。しかも、プーシキンの解釈では、「群衆」とは、詩人に敵意を持って対立する、保守的かつ愚かな勢力なのだ。周知の通り、このような理念が、彼の一連の詩作品の根底にあったのである。

この手紙の中で特に注目に値する数行を敢えて引用してみよう。「何故君はバイロンの覚書が失われたことを嘆くのだ?あんな物なんて!失われたのは有難いことだ。彼は無意識に詩の喜びに没頭しながら、詩の中で自らについて告白していた。(…) 群衆の好奇心なんて置いておいて、天才と同じ見解を持つのだ。(…) 我々はバイロンをよく知っている。我々は、彼が栄光の玉座にいる時も、偉大な心の苦しみの中にいる時も、そして復活するギリシャの真っただ中、棺の中にいる時も、彼を知っていた。君は船に乗っている彼など知る必要などないだろう。群衆が懺悔やら覚書やらを読みたがる理由は、自らの卑劣さから、名誉ある者に対する侮辱や、強い者の弱みを喜ぶからだ。あらゆる不埒の発覚で、彼らは満悦している。『彼は下劣なのだ、我々のように、彼は卑しいのだ、我々のように!』それは嘘だ、下賤な奴らめ!彼が下劣で、卑しいとしても、お前らと同じような卑劣さではない、違う意味だ!」(**)

プーシキンは1827年付の覚書の中で、この、不安を引き起こす、そしてこれほど強烈に述べられた話題に回帰したが、ここではもう少し落ち着いた、柔らかい口調で述べられていた。

プーシキンの公式に当てはめると、ドミトリー・ドミトリエヴィチは自らの作品の中で告白をしており、それらの作品は、それ自体の絶大な客観的価値を差し置いても、彼の内面的な伝記として成り立っている事を確信できると、私は思う。私が観察した限り、ショスタコーヴィチは、外面的な伝記に関しては基本的にほとんど興味を持っていなかった。

彼は文通相手の手紙を収集することも、保存することもせず、文通相手にもその手本を見習うことを促した。私は彼の口からこのような質問の決まり文句を一度となく聞いたことがある。「君は手紙を保存しているのか?何故だ?何のためなんだ?」ドミトリー・ドミトリエヴィチは"i"の上に点を打つことはしなかったが、あからさまに、何の意味も伝えていない自分自身の手紙のことを意味していた。

---

* 驚くべきことに、プーシキンはまさにこの頃、自分の回想記を創作していたが、最終的に彼はこれを燃やした。

** プーシキン往復書簡集 全2巻、モスクワ、1982年、1巻、237頁

(p.4、最終行まで)

「廃墟」の設計図

さっさとヴォルコフの『証言』を読み始めればいいのに、新しく図書館で借りてきた本に手をつけてしまいました。

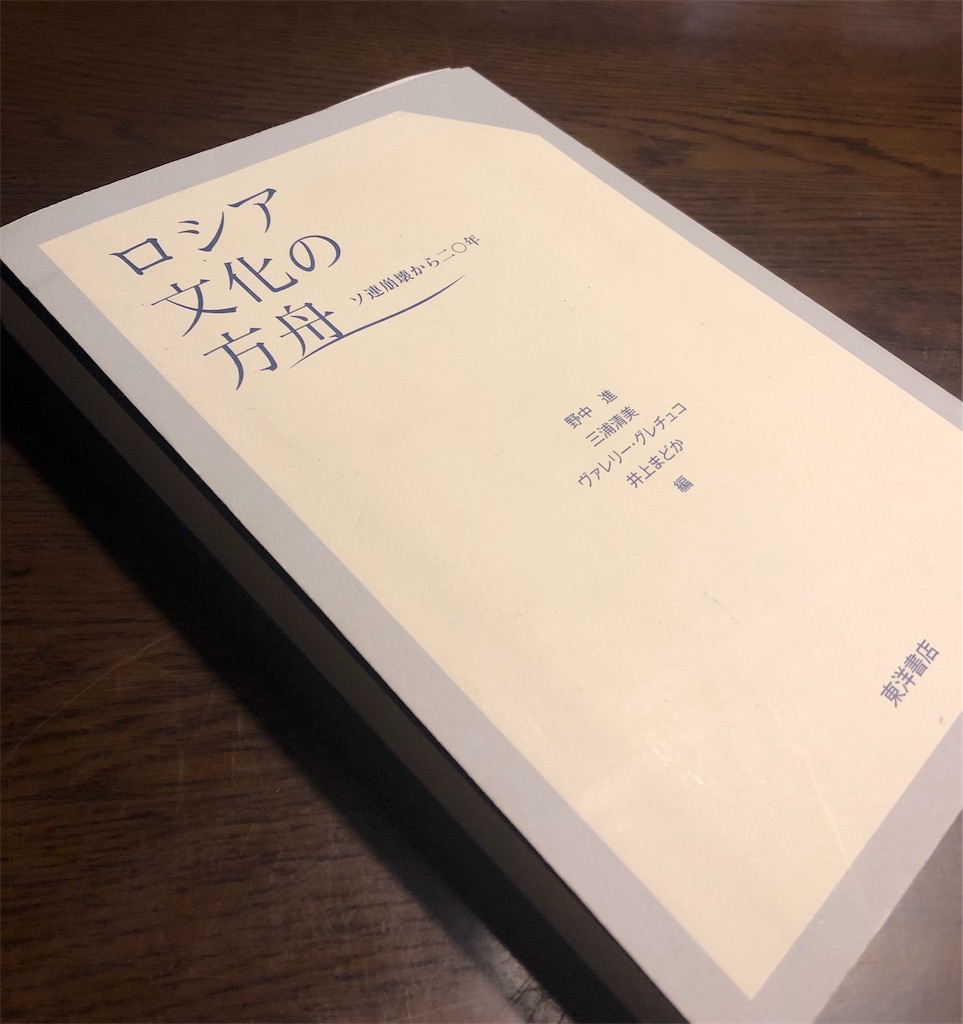

2011年に出版された、『ロシア文化の方舟 ソ連崩壊から20年』という本です。

これは、様々なロシア/ソ連文化・芸術を専門としている研究者さんたちによる、論集です。

その内容は多岐にわたり、アヴァンギャルド建築から文学(所謂「芸術文学」から「手書き恋愛小説」まで)、ポピュラー音楽、食文化、実験演劇などから、なんと呪術まで!様々なものを含んでいます。

---

まだ、前書きと、最初の建築の論文しか読んでいないのですが、とても面白いことを知りました。

ソ連時代の建築家によって描かれた、「廃墟の設計図」なんてものがあるんです。

おかしくないですか?廃墟って、設計するものではないですよね。遠い昔に建設された建物が、朽ち果て、建物としての機能を果たさなくなってもなお残っているものが廃墟であって、最初から廃墟なんてことは、本来、おかしいです。

でも、この「廃墟の設計図」は、ペーパー・アーキテクチャといって、実際の建築を前提としないコンペティションに提出されたものでした。

これは、混沌とした建築事情のあったソ連時代に、「建てる」とはどういうことなのかを考え抜いた建築家だからこそ表現できた、「建てる」ことに付随する闇の側面である、建築物の「破壊」や「忘却」でした。

じっさい、ソ連では、ソヴィエト宮殿(結局は建設作業が進むことはなく、途中でポシャりましたが…)の建設のために、教会をダイナマイトで破壊するなんてこともしていました。

現在、ロシアのモスクワには、モスクワ・シティという、近未来的なデザインの巨大なタワーがあります。おそらく2010年か11年?頃に完成したと思います。

(東京の中心部の高層ビル群やスカイツリーに見慣れている人々にとってはどうってことのないデザインに見えるかもしれませんが、ロシアにこのような建築物が建ったのはかなり革命的だったと思います。当然、反発も多くありました。)

一方、同じモスクワで、「廃墟の建設」が実現されている場もあり、ボロボロになってしまった地下室などを、あえてそのまま使ってレストランになっている、なんてこともあるそうです。

新しい建築物としての近未来的な「モスクワ・シティ」、そして建物が必ずいつか迎える運命である破壊を目に見える形に残した「廃墟レストラン」。これらが共存しているのがモスクワという街です。

建築物に限らず、ロシア文化は、こういった二面性(もしかしたら多面性?)を無視して語れないものなのかもしれません。

参考: 本田晃子「現代ロシア建築の二つの貌」

追記:モスクワ・シティの観光について

旅行でモスクワへ行くときに、優先的にオススメしたい観光スポットではありません。色々回って時間に余裕があるなら行ってみても悪くないかもしれませんが、観光地としては、正直言って何も面白くない場所です。(建築に興味があって、モスクワ・シティを一目見たい、とかなら話は別ですが・・・)

中身は、どこにでもあるチェーンの店舗などがあるだけです。わざわざモスクワ・シティに行かずとも、そこらじゅうにある商業施設と何ら変わりはないので、限られた日数で旅行をするなら、モスクワ・シティで時間を無駄にしないほうが良いと、個人的には思います。笑

ロシアのチェーン店舗などを見たいなら、どこかの観光地を回った時に、ついでにその近くにある商業複合施設を見てみるのが良いと思います。赤の広場を観光するとしても、そのすぐ近くにそういうものがあります。商業複合施設は、日本のショッピングセンターと同じように、どれも同じような中身です。

『グリークマンへの手紙』和訳 pp.3-4

(p.3、13行目から)

ドミトリー・ドミトリエヴィチの、回想録のジャンルに対する嫌悪をよく知っていながら、それでも、私は敢えて、彼が深く崇拝していたピアノの先生であるレオニード・ヴラジーミロヴィチ・ニコラーエフについて、数ページ書いてくれるよう、彼に依頼した。その時、私は、精力的で根気強い論集編者とドミトリー・ドミトリエヴィチとの間の仲介役という、あまり有難くない役を演じていた。それは1975年3月17日で、M. S. ヴァインベルグのオペラ《マドンナと兵士》のレニングラードでの初演、マールイ・オペラ劇場でのことだった。我々は隣同士で座っており、休憩時間に、躊躇いなくというわけでもなかったが、私は、言わばその記事の構想などは、全く書く意味がない、という話から始めた。ドミトリー・ドミトリエヴィチは激昂した。彼はあっという間に普段の自制心を失い、そしてカッとなって私にこう答えた。「その編者たちにこう言っておいてくれ、私は作家ではないということ、そして私は多少なりとも楽譜を書くことは出来るが、他人や自分についての回想録などは書けない、ということを!」

私はもちろん、意図せずドミトリー・ドミトリエヴィチを失望させてしまったことを悔いた。これが彼の人生の最後の春であったなんて、私が予想できただろうか!

この激しい回想録恐怖症、もしこのような表現が可能ならば、の発作は、A. S. プーシキンのいくつかの発言と何やら似通ったものを、奇妙な方法で思い出させた。

トマス・モアがバイロンの回想録を燃やしてしまったことが明らかになった時、この偉大なイギリスの詩人の熱心な崇拝者であったプーシキンは、彼の前で頭を下げ、そして、事件をあらゆる手段で肯定した。悲しむでもなく、心を痛めるでもなく、反対に、高価な文章の消滅を喜んだのだ。彼は、バイロンは回想録を必要としていないと考えていた、何故なら、バイロンは自らの詩の中で、自分について告白し、語っていたからだ。

(p.4、15行目まで)

『グリークマンへの手紙』和訳 p.3

前書き

精神的な不安を持ったまま、長い迷いの後、私はD. D. ショスタコーヴィチの手紙を出版することを決意した。

彼ならばこの試みについてどう思ったであろうか、と執拗に考えずにはいられない。

何しろ、これらの手紙は、特定の秘密や機密は書かれていないとはいえ、それでもなお、私に、私だけに宛てられた手紙なのだ。これらは、公表や、万人からの閲覧を前提に書かれたものではない。

確かに、彼が私に宛てた手紙の1つを、論集「I. I. ソレルチンスキーに捧ぐ」(1974)に載せて私が出版したことについて、ドミトリー・ドミトリエヴィチは何一つ苦言を呈さなかったということが、私の気持ちをいくらか楽にしてくれる。しかしあれは、亡くなった親愛なる友に捧げられたものだったのだ。

晩年、ドミトリー・ドミトリエヴィチは、亡き芸術家たちについての回想記を書いてくれという多くの依頼に、非常に憤慨した反応を見せた。彼が私に言うには、「まったく、私は文学者でもないのに、何故あんな依頼を私に寄越すんだ?それにそもそも、その回想記とやらは誰が求めていると言うんだ?私の死後、イリーナ(・アントーノヴナ)が、私の『回想記』を書いてくれなんて頼むために御百度を踏んだりなどしないことを願うよ。」

私は「回想記」という言葉を括弧に入れたが、それは、この言葉はいつもきまって軽蔑と皮肉のニュアンスを含んで発せられたからである。しかしながら、ドミトリー・ドミトリエヴィチは、彼自身が述べたように、ミハイル・ゾーシェンコについての「何か」を書きたがっていた。「彼についてならば、もし能力が足りれば、書いてみないこともないかもしれない。」しかしこの望みが実現することはなかった。

(3ページ 下から12行目まで)

グリークマン書簡集を翻訳します

ショスタコーヴィチがグリークマンに宛てた手紙を集めた本 "Письма к другу: Дмитрий Шостакович - Исааку Гликману" (英訳: "Story of a Friendship: The Letters of Dmitry Shostakovich to Isaak Glikman) の日本語訳版の本が、どうやら無いようですね。

探してはみたのですが、見つかりません。(もし、既にあったら教えてください。)

ということで、わたしがロシア語から日本語に、翻訳してみることにしました。

少しずつやっていくので、いつまでかかるか見当もつきません。若干見切り発車ではありますが取り掛かってみます。

その進行状況を、このブログに載せていこうかなと思っています。つまり、わたしの日本語訳を、小出しにして投稿していきます。

この書簡集を翻訳するにあたって、いくつかのモットーを前もって書いていきます。

1. 和訳の参考にする辞書は基本的に研究社露和辞典(2014年版)

2. 出来る限り原文の要素を残す。意訳は極力避ける。和訳後の文章が不自然な表現になったとしても、書かれた単語を出来る限り全て訳出することを優先する。

3. グリークマン自身の書いた注釈と混ざるので、わたしは注釈を付けない。ロシア語を知らない人にどうしても伝わらなさそうな言葉がある場合のみ、【記事のコメント欄で】解説する。(記事内に書かれた注釈は全て、グリークマンによる注釈の和訳。)

では、頑張ります。

ヴォルコフの『証言』を読もう

ヴォルコフの『ショスタコーヴィチの証言』をめぐる議論を分析して、そしてその他の「ショスタコーヴィチ関連書籍」も分析して、ソ連文化史の成り立ちの問題?を考えようと思ってたんだけど、なんか行き詰まりました

ショスタコーヴィチを語るのって、近親者も結局は記憶をベースに語るしかなくて、それが今は「歴史」として扱われているわけだから、その歴史には個人の思い出補正とか、正当化とかが含まれてるから研究には使いにくいよねっていう話と、

こういう例ってショスタコーヴィチに限らず、ソ連時代の芸術家にはよくあったんじゃないの?っていう話

をしたいだけなんだけど、

なんか行き詰まりました

ヴォルコフの『証言』を自分で全部読んだことないのがいけないのかもしれないのでとりあえず大人しく読みます